1 Если

вам двенадцать лет и вы еще не читали ни одной страницы замечательного

англичанина Герберта Уэллса, то я вам, во-первых, не завидую – потому

что вы прожили уже немало лет без тех особенных чувств, которые

охватывают того, кто читает «Хрустальное яйцо», «Новейший ускоритель»,

«Дверь в стене» или «Человека-невидимку». А во-вторых – завидую. Потому что все это у вас впереди! Вот

один герой изобрел ускоритель и ради эксперимента принял его вовнутрь

вместе со своим товарищем. Правда, он не забыл предупредить его о

необходимости ряда предосторожностей, потому что «вы и не заметите

резкости ваших жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг

вас как бы замедлит ход». И

действительно. «Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим

облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью

догонял мчащийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл

рот от изумления при виде этого невероятного зрелища». Друзья выбежали из дома – и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы... « – Бог мой! – вдруг воскликнул Гибберн. – Посмотрите-ка! Там,

куда он указывал, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась

со скоростью медлительнейшей из улиток – кто бы вы думали? – пчела! <...>Люди

вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое

чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо

пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть

шевеля лапками в воздухе. – Смотрите, смотрите! – крикнул Гибберн». И

оба они уставились на щеголя, «который оглянулся назад и подмигнул двум

разодетым дамам. Подмигивание – если разглядывать его не спеша, во всех

подробностях, как это делали мы, – вещь малопривлекательная.... Вы

вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под

опущенного века видна нижняя часть глазного яблока. – Отныне, – заявил я, – если Господь Бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать. – А также и улыбаться, – подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам». Как

они выходили из своего ускорения (а у них от бешеной скорости уже

начали дымиться брюки!) и как висевшая неподвижно в воздухе соседская

«болонка, которая вечно лает» (Гибберн вознамерился зашвырнуть ее куда

подальше), шмякнулась вдруг на зонтик одной из дам и прорвала его, – об

этом вы, надеюсь, прочитаете сами. А

«Первые люди на луне» – вообще одно из самых сильных впечатлений моего

детства. Не только необычайно увлекательно – там немало печального, даже

щемящего. И мне, не скрою, было грустно, когда люди – и американцы, и

мы, – добрались до Луны. И с тех пор, когда подымаешь лунной ночью

голову и смотришь на таинственное светило, – уже точно знаешь, что там

нет живых существ. А Уэллс в детстве заставил меня поверить в них. И,

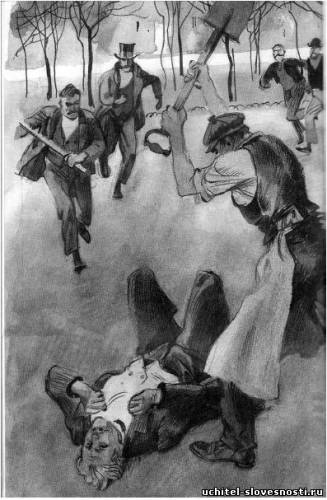

конечно же, – «Человек-невидимка». Сколько потрясающих приключений! И

никакое кино не заменит словесного описания финала, когда всей толпой

добивают невидимого человека... Доктор Кемп «опустился на колени возле

невидимого существа... Кемп водил рукой, словно ощупывая пустоту. – Не дышит, – сказал он. – И сердце не бьется. Бок у него... Ох! Какая-то старуха, выглядывавшая из-под локтя рослого землекопа, вдруг громко вскрикнула: – Глядите! – сказала она, вытянув морщинистый палец.

И,

взглянув в указанном ею направлении все увидели контур руки, бессильно

лежавшей на земле; рука была словно стеклянная, можно было разглядеть

все вены и артерии, все кости и нервы. Она теряла прозрачность и мутнела

на глазах...» 2 «Год

тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи

закопченная лавка... Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал

пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры,

четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа

тигра и один человеческий...» Среди прочего – «несколько засиженных

мухами страусовых яиц...» И главное (как выясняется постепенно) – «среди

всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и

прекрасно отшлифованный». Вокруг него-то и развивается все действие – и сам рассказ называется «Хрустальное яйцо». Дело в том, что владелец лавки заметил – яйцо в полной темноте слабо фосфоресцирует. И

однажды, «поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В

глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед

ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны». В следующий раз «что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной». Дальше

– пуще: «Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников,

а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то

странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. За

лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще

дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по

берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в

воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и

лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой

разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером

Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного

драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть

лица, с огромными глазами – увидел его так близко от себя, точно их

разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью

этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от

своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке,

пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно

озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем

погасло». Но не насовсем. «Таковы

были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со

всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в

хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того как он

обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он

вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее

вернуться к своему новому занятию». А дальше, естественно, все очень осложняется... 3 В

1908 году Герберт Уэллс, никогда не бывавший в России, писал о ней так:

«Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко;

где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где

деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми

красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и

терпеливых; где много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие

дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не

знаю, может быть все это и не так; хотел бы я знать, так ли». ...Проехав

сто лет спустя всю Россию от Владивостока до Москвы на машине, я

вынуждена сообщить своим юным читателям, что кое-что и сегодня – именно

так. Что же касается слов «много икон»,

надо иметь в виду, что для англичанина, с детства привыкшего к витражам

в своих соборах, – это черта именно православных церквей. Когда

в 1920-м году Уэллс приехал в Россию, только что пережившую революцию и

Гражданскую войну – то и другое погрузило страну в разруху, – его

вполне реалистические описания увиденного напоминают едва ли не картины

Англии во время и после нашествия марсиан. Смотрите сами: «Впереди,

насколько хватало глаз, вся дорога от Лондона казалась сплошным

клокочущим потоком грязных и толкающихся людей, катившихся между двумя

рядами вилл». И через несколько дней после нашествия: «Здесь тянулась

извилистая улица – нарядные белые и красные домики, окруженные тенистыми

деревьями. Теперь я стоял на груде мусора, кирпичей, глины и песка...

Окрестные дома все были разрушены... стены уцелели до второго этажа, но

все окна были разбиты, двери сорваны. ...По стене одного дома осторожно

спускалась кошка; но признаков людей я не видел нигде. Повсюду виднелись

следы разрушения. Порою местность была так опустошена, как будто здесь

пронесся циклон...» («Война миров», 1897). Нечто в этом роде видит Уэллс в опустевшем – еще недавно столичном – огромном российском городе: «Дворцы

Петрограда пусты и безмолвны или же вновь омеблированы чуждой им

обстановкой – пишущими машинками, столами и полками новых

административных учреждений... Улицы Петрограда раньше были полны бойко

торгующими магазинами... Все эти магазины не существуют больше». Теперь

они «имеют совершенно жалкий и запущенный вид; краска облупилась,

витрины потрескались, некоторые сломаны и забиты досками... стекла

помутнели; на прилавках собралась двухгодичная пыль. Это – мертвые

магазины». Мостовые «в ужасающем состоянии. Их не исправляли в течение

трех-четырех лет, они полны ям, как будто вырытых снарядом, иногда в

два-три фута глубиной. Трещины образовались от мороза, дожди их размыли;

люди вынимают деревянные торцы мостовой, чтобы топить ими печи... Все

люди оборваны... Когда идешь по какому-то переулку в сумерках и ничего

не видишь, кроме плохо одетых фигур, которые все куда-то спешат...

получаешь впечатление, что все население готовится к бегству. И это

впечатление не вполне ошибочно. ...Численность петроградского населения

пала с 1 200 000 (до 1919 г.) до семисот тысяч с небольшим и продолжает

падать: многие вернулись в деревню, к крестьянской жизни, многие

пробрались за границу, но больше всего погибло людей от нужды и тяжелых

условий жизни» («Россия во мгле», 1920). А

когда во время личной встречи с Лениным Уэллс стал допытываться у него:

«Что, собственно, по вашему мнению, вы делаете с Россией? Что вы

стараетесь создать?» – то есть, за что же вы платите такую непомерную

цену? – Ленин вместо ответа задавал свои вопросы: «Почему социальная

революция не началась еще в Англии? Почему вы ничего для социальной

революции не делаете? Почему вы не разрушаете капитализма и не

устанавливаете у себя коммунистический строй?..» 4 Я

стала перечитывать «Войну миров» – и так же, как в детстве, она

поразила меня правдоподобием всех описаний. Просто поверить невозможно,

читая этот роман, что марсиане никогда (пока!) не высаживались на Земле! «Большая

сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с

трудом вылезала из цилиндра. Высунувшись на свет, она залоснилась, точно

мокрый ремень. Два больших темных глаза пристально смотрели на меня. У

чудовища была круглая голова и, если так можно выразиться, лицо... Тот,

кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его

страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот с выступающей

верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка

под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальцы,

как у Горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и

затрудненность в движениях – результат большой силы притяжения Земли, –

в особенности же огромные пристальные глаза – все это было омерзительно

до тошноты». Любопытно – сразу ясно,

что это написано в конце позапрошлого века. В сегодняшнем цивилизованном

мире вот этот ход мысли – «очень непохоже на нас, следовательно –

омерзительно», – уже, как говорится, не котируется. Мир (правда, далеко

не все люди!) выучился относиться к непохожему терпимо (толерантно). «Войну

миров» прочесть надо обязательно. А если захочется сгладить тяжелое

впечатление – поскорей открывайте «Дверь в стене». Там маленький мальчик

открыл зеленую калитку в белой стене в переулке, вошел – и попал в иной

мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом... «Длинная широкая

дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не

охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со

мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в

их пушистую шерсть, гладил их круглые уши... Казалось, они

приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело

радостное чувство, что я наконец вернулся домой». И дальше эта зеленая

дверь то появляется в его жизни, то исчезает... Между

прочим, помимо всем известного поразительного дара выдумки, Уэллс

обладал умением видеть и описывать зрительный облик реального предмета.

Это особо отмечено было его соотечественником – другим замечательным

английским писателем, о котором мы скоро будем с вами говорить отдельно.

Это Гилберт Честертон – тот самый, который подарил нам рассказы о

патере Брауне. Так вот, он, бывши свидетелем спора Уэллса о том, что

«все относительно», рассказывает, что «Уэллс сказал, что лошадь красива

сбоку, но очень уродлива сверху: тощая, длинная шея и толстые бока, наподобие скрипки». Ведь и правда похоже.

|

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ