С библейских времен разноязычие многими ощущалось

как Божье наказание человеческого рода за гордыню. Уже в глубокой

древности умы рационалистического склада пытались создать

вспомогательные языки для межэтнического общения. По замыслу авторов,

если такой язык будет логичней естественного, то его Примут в ученом

общении представители разных стран. Первые попытки создания

искусственных языков связывают с европейской античностью: по одним

данным, впервые такой проект предложил Алексарх (IV–III вв. до н. э.;

см.: ЛЭС 1990, 291), по другим Данным, — римский медик Клавдий Гален

(Пергам, 130 г. до н. э.; см.: Исаев 1981, 11). Среди авторов проектов

вспомогательных языков — арабский шейх Мохиэдин (XI в.), каталонский

философ и логик, первый европейский арабист Раймунд Люллий (1235–1315),

великие утописты Томас Мор (1478–1535) и Томмазо Кампанелла (1568–1639),

хорватский священник, предтеча экуменизма и панславизма Юрий Крижанич

(ок. 1617–1683). Проблемой искусственных языков занимались Фрэнсис

Бэкон, Ян Коменский, Рене Декарт, Готфрид Лейбниц, Исаак Ньютон. К

настоящему времени известно около 1000 проектов таких языков.

Первым искусственным языком, реализованным в общении, был волапюк (от англ. world — мир > vol + speak — говорить > puk, т. е. всемирный язык). Наиболее известный и удачный из искусственных языков-посредников — эсперанто — создан варшавским врачом Людвиком Заменгофом в 1887 г.

Две черты эсперанто делают его исключительно легким

для усвоения: интернациональный корнеслов и логичность грамматики.

Большую часть лексики эсперанто составляют слова с корнями классических

языков европейской культуры (греческий, латынь); используются также

славянские и германские, а в последнее время и неиндоевропейские

элементы. Слово устроено агглютинативно: есть 40 однозначных и не знающих синонимии аффиксов;

чередования (вроде русск. друг — друзья — дружеский) отсутствуют.

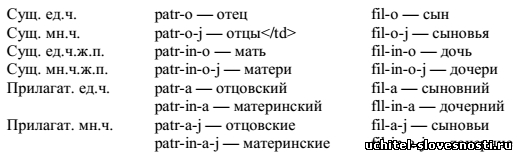

Существительные имеют окончание — о, прилагательные — а, общий для них показатель мн.ч. -j; образованные от существительных названия существ женского пола имеют аффикс — in. Поэтому если patro — 'отец', a filo — 'сын', то о характере формо- и словообразования может дать представление такая таблица.

На эсперанто создана значительная оригинальная и

переводная литература, в разных странах существует около 140

периодических изданий; регулярные программы на эсперанто передают 10

радиостанций. Национальные объединения эсперантистов есть в 56 странах, в

том числе в ряде республик СНГ. Список изданий на эсперанто в СССР за

1963–1978 гг. приведен в работе: Исаев 1981, 64–65. Теория международных

вспомогательных языков развилась в особую исследовательскую область —

интерлингвистику (см.: Проблемы 1976, Проблемы 1991).

В конце XIX и до 40-х гг. XX в. об эсперанто с

энтузиазмом писали Л. Толстой, М. Горький, А. Барбюс, К. Циолковский,

Дж. Бернал. По инициативе Троцкого, готовясь к "мировой революции",

эсперанто учили в ряде частей Красной Армии.

Сейчас отношение к эсперанто более сдержанное.

Эсперанто создавалось в расчете прежде всего на индивидуальное

("кабинетное") восприятие европейцами письменной информации. Современные

средства массовой коммуникации, ориентированные на воспроизведение или

имитацию устного общения ("прямой эфир", "эффект присутствия" и т. п.),

укрепляют в международном общении роль естественных языков. При этом,

однако, предпринимаются попытки искусственно упростить язык, сделать его

более легким для иностранцев. Один из популярных проектов такого рода,

реализованный в сотнях учебников, — это Basic English, предложенный в 1934 г. американским лингвистом и

психологом Чарлзом Огденом. Basic, "минимизированный" английский,

включает всего 850 слов и несколько правил грамматики.

|

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ